西周,中华文明史上的辉煌一页,它以礼乐昌明、政通人和奠定了华夏文明的基础,对中国社会、文化产生了深远影响。

回溯历史长河,那个遥远又苍茫、神秘又壮阔的远古时代究竟有着怎样的璀璨辉煌?

2017年4月的一天,宁夏固原市彭阳县一如平常。一场红河流域区域系统考古调查工作在宁夏文物考古研究所的主持下,正有条不紊地进行着。谁也没想到的是,千百年来一直以雄浑质朴示人的黄土之下,居然隐藏着一个大秘密。

探方之中,黄土被层层刮开,一个古国连同它的宫殿、城墙、护城壕、渠池系统等逐一显现,被封印了数千年的文明重现人间,史料失载的西周诸侯国——获国,从此进入大众视野。

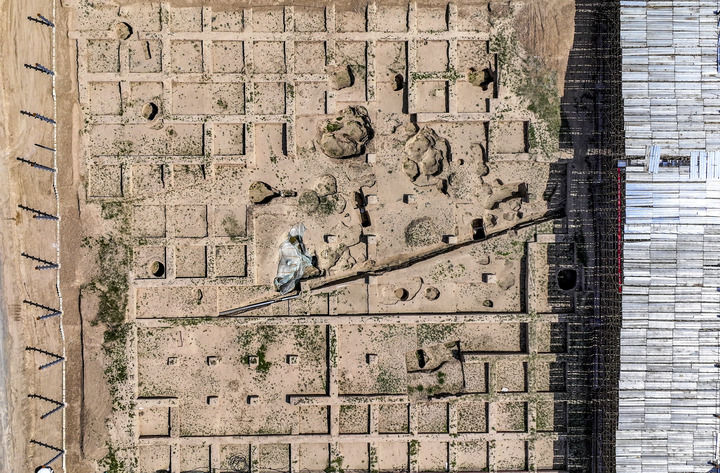

这是位于宁夏固原市彭阳县新集乡姚河村的姚河源遗址(5月9日摄,无人机照片)。组图均由百家乐平台每日电讯记者 冯开华 摄

一片甲骨,名动天下

谈及7年前的这次发现,姚河塬考古队领队马强记忆犹新。

那天,烈日当头,他和一群青年考古人在彭阳县新集乡姚河村北部一片遗址区展开清理发掘工作。起初,因墓葬盗扰严重,他们对这片遗址是否还能发现重要文物不抱太大希望,但随着考古工作不断深入,多件重要文物陆续出土。

多年经验告诉马强,眼前这片遗址不简单。于是,一个更加详尽的考古发掘计划在他的脑海里迅速形成。经过一次次细致勘探、清理,越来越多的文物陆续出土,人们对这片遗址的认知也被刷新。

姚河塬考古队员在发掘“获国”的城墙和宫殿遗址(5月11日摄)。

它,占地92万平方米,坐落在便于防御的断崖之上,黄河支流泾河的毛细血管在此交汇。依水而建的都城井然有序,在城墙和护城壕庇护下,王室贵族居住在内城,而环绕四周的外城则是平民百姓的家园,更远处则是农田、狩猎场。

它,有着占地8000余平方米的诸侯国君家族墓葬区,以及占地约4000平方米的铸铜作坊区等核心遗址。

它,迄今已出土3000余件文物,品类繁多、工艺精美,有石器、陶器、原始瓷器、青铜器、玉器、骨角牙蚌器、刻辞甲骨等。

如此重要的遗址,发现初始却没有姓名。这些留在人间的残存片段,能还原出那个世界吗?

带着疑惑,马强翻阅厚重的史籍。“在史书上,没有发现西周王室在西北分封诸侯国的记载,所以我们最初对遗址的性质、地位都不确定。”

因其神秘,更激起考古队员的探索欲。在随后的发掘整理中,有30多块甲骨残片被发现,十几片上还刻有文字。在其中一片甲骨上,“曰:甶稼稷卜”刻辞清晰,“稼稷”两字,更是其他字的几倍大,突出了对农业生产种植“小米”的重视。从考古浮选的大量炭化种子中,“谷子(稷)”正是姚河塬人群的主要农作物。放大的“稼稷”二字,让今人在横竖撇捺、一笔一画中,窥见那些鲜活生命的脉动,那些对丰收望眼欲穿的期待,那些对美好生活的向往。

黄土尘封之下,分明是一群人的家,是一群人的国,这里有金戈铁马,也有袅袅炊烟。他们到底是谁?他们从哪儿来?他们又为何消失?

姚河塬遗址出土的青铜銮铃在宁夏博物馆“探索获国”文物展展出(5月14日摄)。

在姚河塬遗址发现前,宁夏地区发现的西周遗址只有一处——1981年固原市出土的孙家庄西周墓。考古团队对两处遗址出土的文物作了比对分析,发现孙家庄遗址出土的车軎、车轴装饰和姚河塬遗址出土的一模一样。马强认为,这些青铜器也属于姚河塬铸铜作坊生产,这座墓葬的主人就是获侯派出去巡查巡狩的小队长,身先士卒,最终埋葬于此。

而另一片甲骨的发现,揭开了这神秘大墓的一角。

在编号为M13的“甲”字形大墓的墓道里,考古队员发现了一块卜骨,上面有“入戎于获侯”的刻辞,意思是“把抓获的戎人敬献给获侯”。卜骨上的“获侯”两字,让孜孜探索的考古队员看到了一丝光亮。难道,这方寸间真的埋藏了那个3000年前的谜底?

周灭商后,广封诸侯,以形成屏障拱卫周王室。一时间,“溥天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”,星罗棋布的诸侯国让周天子势力不断扩张,甚至抵达东海之滨。但目前发现的史料中,关于周人在西北的军事活动却只能查到少许,也并没有记载分封的诸侯国中有个“获国”。

那么,这个横空出世的“获国”是否真实存在?仅凭一片甲骨和五字刻辞就承认有这个“获国”是否客观严谨?考古团队的求证之路还很漫长。

经过8年的考古调查、勘探、发掘和研究工作,考古队确认姚河塬城址面积92万平方米,清理发掘城墙、护城壕、诸侯国君家族墓地、普通平民墓地、宫殿建筑基址、铸铜作坊、水网、道路等重要遗迹。根据对姚河塬遗址墓葬区人骨和动物骨骼的碳十四测年,以及对出土器物的断代等结果表明,姚河塬遗址从商代晚期延续到春秋早期,时间跨度长,内涵丰富。典型的西周国君墓葬——“甲”字形大墓和竖穴土坑墓,以及象征王权的青铜铸造作坊等,进一步佐证了获国的地位。

“获国遗址的等级和周王室在东方分封的齐、鲁、燕等是一致的,只不过规模稍小,但它的好处在于‘五脏俱全’。我们在其他西周诸侯国没有发现的元素这里都有,感觉像是把西周都城该有的布局和文明要素全部打包转移到了这里,对于我们研究西周时期的分封诸侯国布局有重要意义。”马强说。

观众在宁夏博物馆观看“探索获国”文物展(5月14日摄)。

在姚河塬遗址未发现前,大家普遍认为,周人在西周中期便向东退守,逐渐失去了对西北的控制。而姚河塬遗址的发掘,充分体现了周人在西北地区的军事扩张。六盘山下的获国,在西周早期就被分封,并一直存续到春秋早期,贯穿整个西周历史。西周末年,犬戎兵临镐京城下,杀周幽王于骊山,周平王被迫迁都洛邑,开启春秋战国时代。在此之前,获国一直为周王室镇守西北疆域。

姚河塬遗址的发现,对研究西周王朝的政治格局、周王室与西北边陲地区的关系具有空前意义。因其重要性,姚河塬遗址集齐了考古界的全部奖项,如2017年入选“全国十大考古新发现”,2018年获得“田野考古二等奖”,2020年入选“中国考古新发现(亦称六大考古发现)”,2022年入选“新时代百项考古新发现”等,这在国内遗址中也属罕见。

2017年,“全国十大考古新发现”评委专家给予姚河塬遗址“五个最西北”的高度评价,即最西北的西周早期封国都邑城址、最西北的西周早期诸侯级墓葬、最西北的甲骨文发现地、最西北的原始瓷器出土地、最西北的铸铜作坊遗址。

西周往事,以殷制戎

从2017年到2024年,两千多个日出日落,姚河塬已成为考古团队生活的重心。

经过孜孜不倦的深耕,马强又有了重大发现:获国国君很可能是殷人,而非周人。腰坑、角坑、殉狗、殉人、殉牲等埋葬习俗,商式簋、鬲、盆等出土器物,锁定了获国国君是殷遗民群体。眼下,他的新书《以殷制戎:泾水流域商周聚落与社会研究》正在筹备中,这些年考古勘探、分析研究的新成果将在书中系统呈现。

如果真的是殷人,周灭商时他们遭遇过什么?是什么原因促使他们从河南移民来到宁夏?这段往事,在姚河塬遗址里能找到答案吗?

这是姚河源遗址的铸铜作坊区(5月9日摄)。

从目前学术界的共识来看,西周的统治者不像殷商那般血腥嗜杀,建国伊始,周天子便向民众展示了其仁慈宽厚的一面。孔子对此曾感叹:“郁郁乎文哉!吾从周。”后世帝王也都推崇周礼作为文治典范。周灭商后,不但没有将殷人赶尽杀绝,反而给一部分殷民分封土地,让其镇守危机四伏的西部疆域。

获国所在的固原市,在西周时期被称为“大原”(或“太原”),是华夏民族劲敌猃狁、戎人等的地盘。马强等人认为,周王室把殷遗民安置在西北的姚河塬,既让他们远离王都,避免起兵反抗威胁到“自己人”,也是利用他们作为军事前哨和戎人对抗。

据史料记载,周穆王和周宣王都曾发起过对戎狄的征讨和平叛。无奈,敌方实力强大,不仅未能获胜,反而在多年的拉锯战中耗伤国力,最终亡于戎人之手。《史记》中也有描述:周避犬戎难,东徙洛邑。

“以殷制戎”的推论源自遗址中丰富的文物佐证。“如果没有姚河塬遗址,这些推论都很难成立。”马强说。

首先,姚河塬遗址所处的地理位置决定了获国人不得不直面戎人等异族。国都选址在便于防御、水源充足的断崖之上,且高筑城墙、深挖壕沟,军事壁垒性质明显。

其次,高等级墓葬区内用于陪葬的马匹数量高达120多匹,在铸铜作坊区等地还发现了被食用过的马骨。“马匹在当时是重要的战略资源,但获国在马匹使用上异常慷慨,且碳氮稳定同位素测试结果显示,这里的马匹是人工喂养和放养并存。我们推测,获国很可能是西周王室的一处养马基地。”宁夏文物考古研究所馆员、动物考古学专家侯富任说。

最能够让考古学者认定获国国君是殷人的证据,则埋藏在高等级墓葬中。

这是姚河源遗址高等级墓葬区的一处“甲”字型大墓(5月9日摄)。

这些墓葬聚集在遗址区北部最高处。海拔1636米的高地上,分布着大大小小40座西周墓葬,面积约8000平方米。诸侯国四代国君的家族墓被精心设计在核心位置,2座春秋时期祭祀坑和用于陪葬的6座马坑、6座车马坑以及壕沟等将整个墓葬区环绕在内。

考古队员发现,几乎所有的墓葬底部中央,在棺椁之下墓主腰部位置,都被有意挖出一个坑,考古界称其为“腰坑”,里面皆有完整的犬骨。这些狗,以两只前腿绑缚在后背上的奇特姿态殉葬。而“腰坑殉狗”是殷人葬俗,这是证明“以殷制戎”的直接证据。

“墓葬中发现的殉狗大多不超过两岁,最大的也不超过三岁。我们推断,当时存在一个职业,专门饲养用于殉葬的狗。”侯富任说。

除了“腰坑殉狗”的殷人葬俗外,马强还发现了另外一些极其特殊的墓葬形制。比如:在四代国君家族墓中,主墓与亲属墓通过未挖到底部的过道相连,这在国内尚属首次发现;陪葬马坑内,下层马骨排列整齐,上层则普遍散乱,异于主流葬俗;“刀把形”马坑旁有一人殉葬,正处于“刀把”位置;多座墓葬中的人骨在下葬时便被散乱分布在棺室、椁室和二层台等处,属于“碎骨葬”;陶器等陪葬品也都被随意打碎并散乱埋葬,属于“碎物葬”……

特殊的丧葬形制,大气磅礴的城郭,精美丰富的文物遗存……尽管西北边陲生存艰难,创造这一切的获国人,仍然严谨谋划、蓄力发展。从荒芜到繁茂,从异乡到故土,从流离失所到安居乐业,殷人涅槃重生为获人,一代又一代,在各自的位置上尽职尽责。

这是姚河源遗址出土的一件原始瓷器。

干戈从未止息,但四海已视同一家。重生的获国还敞开胸怀接纳了其他飘零的族群。同是制作陶罐,但不同的纹样、肌理、造型包含了不同的文化元素,代表着不同人群的审美或意志。马强发现,获国出土的各类陶罐中,有商周文化,还有寺洼文化、刘家文化、本土文化等,这说明在很长一段时间内,这些来自不同文化属性的人们聚集在姚河塬一带,交流互鉴、和谐共处。

“也许获国的殷人最终走向了周王室的对立面,才导致了西周的灭亡。”马强说。尽管仅仅是猜测,但是这也正是现代考古的意义所在。历史文献记载缺失的内容,因为无数的考古发现研究变得生动丰满;历史脉络里破碎流逝的细节,因为无数的遗址遗物变得清晰准确;历史长河里散落的人类文明,因为无数人的敬仰传承变得生机勃勃。或许在不远的将来,马强的这个大胆猜测能得到考古实物的证实。

“百工”兴盛,熠熠生辉

一把象牙梳,在文物修复师手中复活。梳齿细密,阴刻饕餮纹,饕餮眼部镶嵌象征王权礼器的绿松石,彰显权威。上古神兽目光如炬,这只见证过神秘获国的眼睛,历经数千年依旧在凝望。

安定下来的获国人日出而作,日落而息,凿渠而饮,耕田而食,慢慢积蓄力量,创造更加多元的文明。这里出土的玉器造型多样,有璧、璜、蚕、牛、鹿、螳螂等;骨笄、骨簪、骨镞、骨制护甲的制作十分精良;镶嵌螺钿的彩绘漆器、蚌壳制品构思巧妙,鲜活地展现了制作者高超的审美和惊人的匠心——这是获国留给世界的一份礼物。

当庞大的城池、完善的防御、幽深的墓坑毫无保留地呈现在考古队面前时,新的谜团又接踵而至。这群远古先民借助什么样的工具来实现这一切?仅仅是挖掘那些深达十几米的墓葬坑,他们付出了怎样的艰辛?

姚河塬遗址出土的青铜轴饰在宁夏博物馆“探索获国”文物展展出(5月14日摄)。

姚河塬考古队队员程江维介绍:“当时青铜冶炼技术只掌握在王室工匠手里,生产的青铜器数量有限,所以农业生产和工程建设大多使用骨器、石器、木器。”那么,当时的青铜用来做什么?

铜与锡、铅等金属熔炼而成的合金即青铜,十分珍贵,不易获得,古时被称为“金”“吉金”,常用于制作礼器、兵器。程江维介绍,不同的青铜器物所需硬度不同,需要工匠按一定比例配置铜、锡、铅等金属料块,稍有差池,很可能就功亏一篑。无法保证百分百冶炼成功的工匠们,只好求助于神灵庇佑。考古工作者在殷墟、获国以及其他商周遗址区的铸铜作坊中,都曾发现过用于占卜的甲骨残片。由此可见,“迷信”的商周人在每次重大铸铜活动前,都要由贞人主持祝祷占卜,求得冶铸成功。

在占地4000多平方米的铸铜作坊遗址内,有水渠、取泥坑、储泥坑、烘范窑、工棚等遗迹,还出土了大量陶范残片、铜刻刀、骨锥、熔炉、砾石等遗物。据此推断,获国已经拥有了一条铸造青铜的完整产业链,并且技艺高超,普遍使用“范铸法”铸铜,花纹刻制极为讲究。

“这样完整的西周铸铜作坊,目前在全国范围内考古发现的不超过十处。”马强说,其被称为“最西北的铸铜作坊遗址”,是实至名归。

宁夏博物馆曾举办过一场“探索获国”文物展,展出的青铜器有兵器、礼器、车马器等。其中一件外形类似马桶、饰有兽纹的青铜车轴饰,以及类似风扇、内有金属弹丸的青铜车銮铃等,让观众感受到文物之美。按《周礼》的规定,诸侯在祭祀、宴飨、随葬时使用七鼎六簋。令人遗憾的是,由于遗址曾被严重盗掘,作为礼之重器、象征权力的鼎和簋,只发现了一只鼎足。

除了备受瞩目的铸铜作坊,姚河源遗址还发现了制陶作坊,推断还有制骨作坊。考古队员还发现,在纺织业方面,养蚕缫丝、纺麻织布、设计缝制,获国人都能轻松胜任。骨制打纬刀的发现,让人们意识到获国人甚至还在使用原始纺织机器,这也证实了甲骨文中“百工”的记载。可以想见,3000多年前生活在这里的人们,以高超的审美和惊人的匠心装点细节,让生活明朗、万物可爱。

“丝路”滥觞,文明交融

从姚河塬遗址出土文物来看,考古人员发现,周人与西域确实存在交流。

西域,在很长一段时间内,是遥远的象征。天然的地理屏障阻碍了“东西方”人们的交流。在汉朝张骞“凿空”西域之前,人们对西域了解甚少。

其实早在西周,就有周穆王西征会见羌人部落首领西王母的传说。古时候车马很慢,但是周王朝的目光一路向西,脚步穿过大漠、天山、昆仑,来到了若羌、楼兰、龟兹等地。

商贸开始萌芽,一条东西往来的大动脉悄然而动。

获国所在的固原,自古便是丝路重镇,融合了波斯、古希腊与中华文明的国宝级文物鎏金银壶便出土于此。

这是姚河源遗址的高等级墓葬区(5月9日摄)。

马强认为,不少珍稀物品就是通过这条商贸之路来到获国的。在姚河塬发现的高等级墓葬区中,出土了不少当时中原地区没有的器物,有来自西域的费昂斯珠、玛瑙、和田玉,沿海地区的海贝,东南亚和美洲地区的貘形铜饰等。更令人称奇的是,从出土的器物碎片中,文物修复师拼出了几只华美的原始瓷器,细腻薄胎,附着透明釉料。当时的固原地区没有这类工艺,它们都来自千里迢迢之外的浙江沿海一带,走的正是早期丝绸之路。

早期丝绸之路的形成,远比汉武帝打通河西走廊,设立敦煌、酒泉、武威、张掖等四郡要早得多。据马强介绍,在商朝,我国南方的丝绸就通过这条路运往北方。驼铃声声,马蹄阵阵,行色匆匆的商队带来了丰富的物资,同时也带来各地先进的生产技术。

“商周时期的青铜车铸造技术是从西方传过来的,在向东传播的过程中经过不断改造,从圆饼形车轮的独轮车逐渐演变成带辐条的多轮车。”马强介绍说,我国车马坑初现于商代晚期,距今不过3000多年,而伊朗、阿富汗等地在7000多年前就已经有青铜车。而从DNA全基因组研究来看,“获国”的马匹起源可能是当时的哈萨克斯坦,在向东传播的过程中经历了杂交改良。

种种迹象表明,夏商周时期的中华文明,就已呈现开放包容的姿态,文明交流的深度和广度早已超乎我们想象。

随着姚河塬遗址发掘工作的推进,一山一水,一人一事,一草一木,关于“获国”的种种传奇以鲜活如初的面貌向我们走来,有根有据,有形有意,绵延不断地涵养着今人的精神世界。(记者张宋红 马思嘉)